その他のレーダ雨量計関連技術

これまで紹介したものほかに、レーダ雨量計に関する技術と最近のトピックスを紹介します。 より詳しく知りたい方は参考文献を参照ください。

大雨をもたらす雨雲の早期検出と発達の監視を目的として、X-バンドフェーズドアレイ気象レーダ(PAWR)が2012年に日本で初めて開発されました1)。

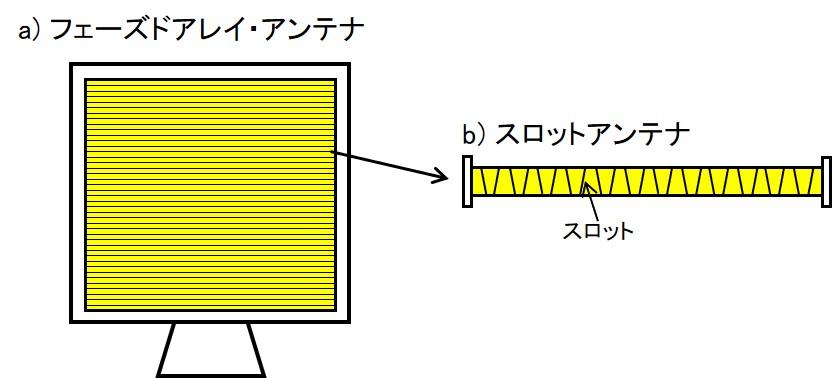

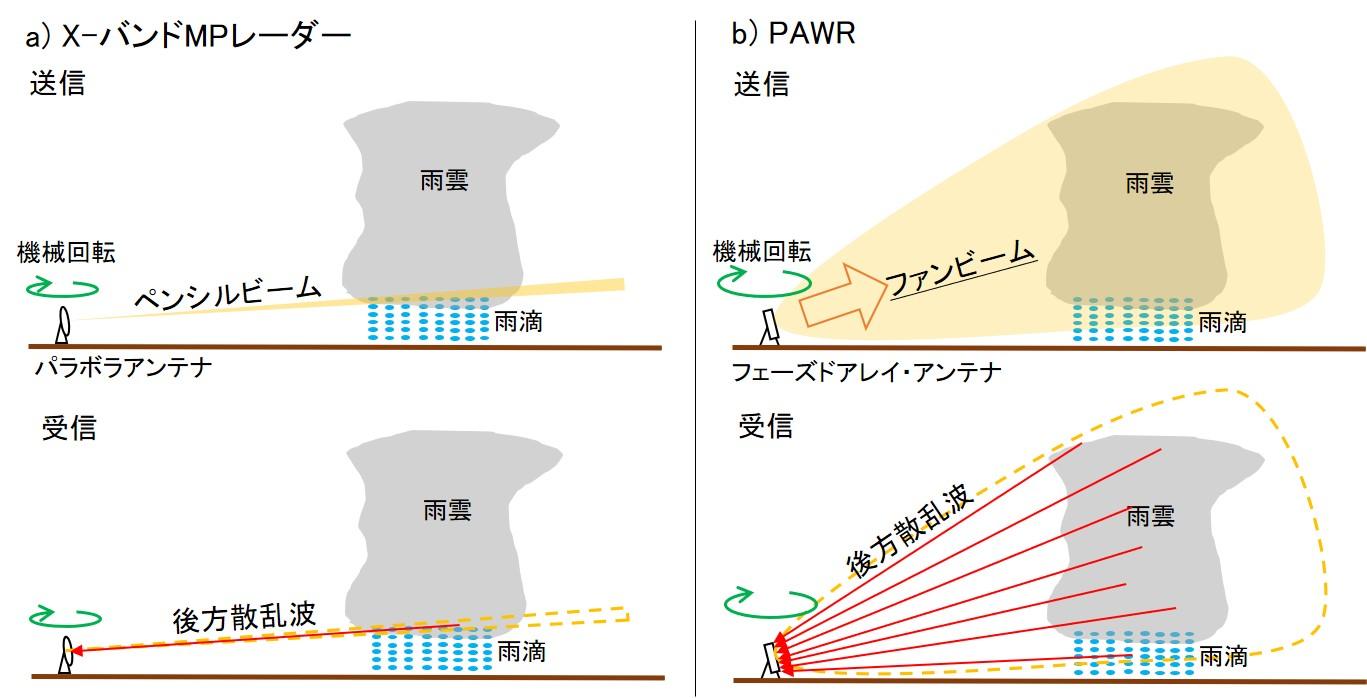

開発されたPAWRは、複数のスロットアンテナ(導波管にスロットを設けたアンテナ)で、仰角方向に電子走査(デジタルビームフォーミング:DBF)を行う1次元フェーズドアレイ・アンテナで、仰角方向にビーム幅が広い電磁波(ファンビーム)の送受信と、方位角方向のアンテナの回転による走査方法を採用しています2)3)。XバンドMPレーダが従来のパラボラアンテナを用いたビーム幅の狭い電磁波(ペンシルビーム)の送受信による 20~30秒毎に1仰角PPI(Plan Position Indicator)観測を実施するのに対し、PAWRは30秒毎の高度方向10~15kmを解像する約100仰角PPI観測相当の3次元観測を実現しています。なお、このPAWRは、単偏波機能(水平偏波のみ)とドップラー機能を有し、半径60 km以内を観測範囲とします。2019年時点では、上述の走査方法と機能を有したPAWRが、国内において5台試験運用されていました。

2017年には、薄型・軽量のパッチアンテナ(マイクロストリップアンテナ)を用いた電磁波の送受信方法の開発により実現した二重偏波機能を有する、マルチパラメータ・フェーズドアレイ気象レーダ(MP-PAWR)が新たに開発され4)、2023年には既存のPAWR2基がMP-PAWRに更新され、偏波パラメータの利用による雨雲の検出と監視手法の高度化とともに、従来より高い時間分解能と精度を有する雨量計としての活用が期待されています。

【図1】フェーズドアレイ・アンテナのイメージ。

【図2】X-バンドMPレーダーとPAWRのそれぞれの電磁波の送受信のイメージ。

【図3】日清紡中央研究所(千葉県)に設置されているPAWR。レドーム内に

フェーズドアレイ・アンテナが収められています。(FRICS 撮影)

参考文献:

1) (国研)情報通信研究機構, 2012: 日本初 「フェーズドアレイ気象レーダ」を開発 ,

http://www.nict.go.jp/press/2012/08/31-1.html

2) 磯田ほか, 2014: フェーズドアレイ気象レーダによる豪雨の3次元観測, 可視化情報学会誌, 34, 4-9. DOI: http://doi.org/10.3154/jvs.34.4

3) Mizutani et al., 2018: Fast-scanning phased-array weather radar with angular imaging technique, IEEE Trans. Geosci. Remote Sens., 56, 2664-2673. DOI: http://doi.org/10.1109/TGRS.2017.2780847

4) (国研)情報通信研究機構, 2017: 世界初の実用型「マルチパラメータ・フェーズドアレイ気象レーダ(MP-PAWR)」を開発・設置, http://www.nict.go.jp/press/2017/11/29-1.html

レーダ雨量計が観測している高度はレーダ設置標高やレーダの運用仰角等によって異なりますが、陸域では概ね高度3km以下を観測できるように配置・設定されています。見方を変えると概ね1000hpa(地上付近)から700hpa(高度約3km)付近の降水を観測していることになります。 850hpaや700hpaといった等圧面高度は特定の気象現象やパターンを解析するのに使われる高度で、レーダが観測する降水エコー分布からも特定の気象現象やパターンを見る事ができます。

線状降水帯

線状降水帯は次々と発生する発達した雨雲(積乱雲)が列をなし数時間にわたってほぼ同じ場所を通過または停滞することで作り出される、長さ50~300km程度、幅20~50km程度の線状に伸びる強い降水域で、梅雨時期や台風接近時等にレーダエコーで見る事ができます。(2023年9月14日04:00から07:30までのレーダ雨量(mm)の画像(10分間隔)をアニメーション表示したもの)

台風

台風は反時計回りに回転しており、雨域も反時計回りに回転する様なエコーとしてレーダで見ることが出来ます。(2023年08月15日00:00から09:00までの台風7号のレーダ雨量強度(mm/h)の画像(10分間隔)をアニメーション表示したもの)

雷雨

暖かく湿った空気が流入し、上空に寒気が入るなどして大気の状態が不安定になった際に積乱雲が発達し、雷を伴った強い降水が生じます。雷雨は構造によって大きく3種類に分類され、下記事例は気団性雷雨のエコーで、個々の雷雨が数キロから10km程度の大きさで寿命が30~1時間程度のエコーとなっています。(2023年8月17日11:30から23:30までのレーダ雨量(mm)を10分毎に逐次累加した画像をアニメーション表示したもの)

前線の通過

低気圧の寒冷前線に伴う北東から南西に伸びる雨域が、西の日本海側から東の太平洋側に抜けていく状況がレーダエコーで見る事が出来ます。(2023年4月12日03:00から19:00までのレーダ雨量(mm)の画像(15分間隔)をアニメーション表示したもの)

冬型の気圧配置に伴うエコー

1月や2月などに西高東低の冬型の気圧配置が強まり、北寄りの冷たく乾いた季節風が吹き、この風が比較的温かな日本海をわたってくる途中で、水蒸気の補給を受けて雪を降らせる筋状雲(積雲や積乱雲)が発生します。これらの雲に伴う降水(雨や雪)エコーが筋状となって日本海から日本海沿岸部に向けて流れこんで来る様子がレーダエコーで見る事が出来ます。(2024年1月24日12:00から25日23:45までのレーダ雨量(mm)の画像(15分間隔)をアニメーション表示したもの)