レーダ雨量計の利活用

レーダ雨量計全国合成システムやXRAINでは、定量的に精度の高い合成レーダ雨量をオンラインで配信したり、オフラインの水文データとして保存することが可能となりました。

これにより、洪水予測やダム管理支援などに使用するオンライン活用、河川計画流量検討や洪水再現検討等のオフライン活用など、正確な雨量強度とその分布が求められるというレーダ雨量の特性を生かしたさまざまな利活用が期待されます。

以下、レーダ雨量計ならではの雨量情報活用の事例として、防災情報の提供、災害の監視、洪水流出予測、道路交通情報、洪水危険度情報の配信について紹介します。

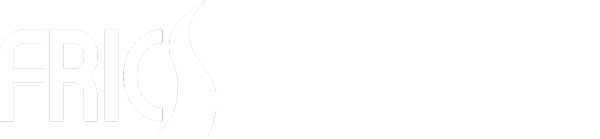

合成レーダ雨量は、川の防災情報や国土交通省の統一河川情報システムの防災情報のひとつとして配信されています。

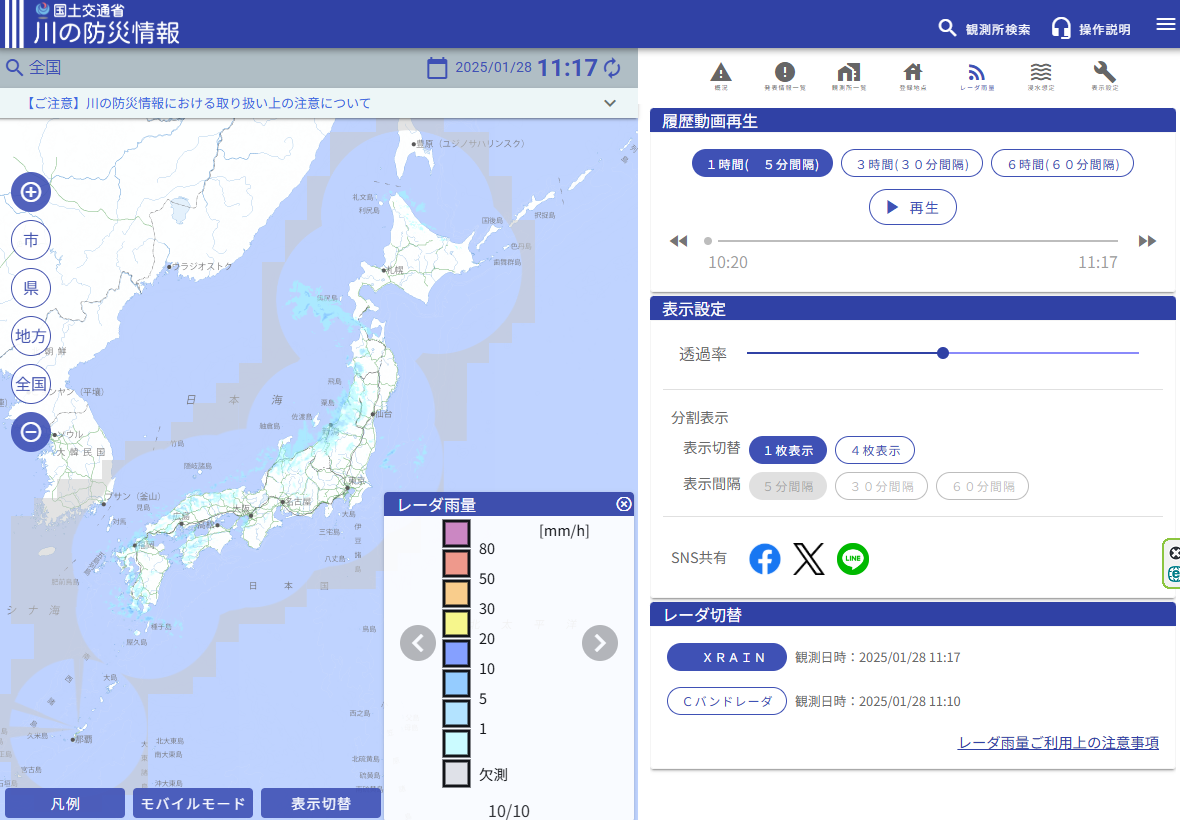

レーダ雨量を用いて台風や発達した低気圧の接近に伴う雨域の移動を示すことにより、災害の監視情報として活用することができます。

図2は、防災情報提供センターのHP画面で、気象庁の高解像度ナウキャストや解析雨量、降水短時間予報でも水管理・国土保全局のレーダ雨量計の情報が取り込まれています。

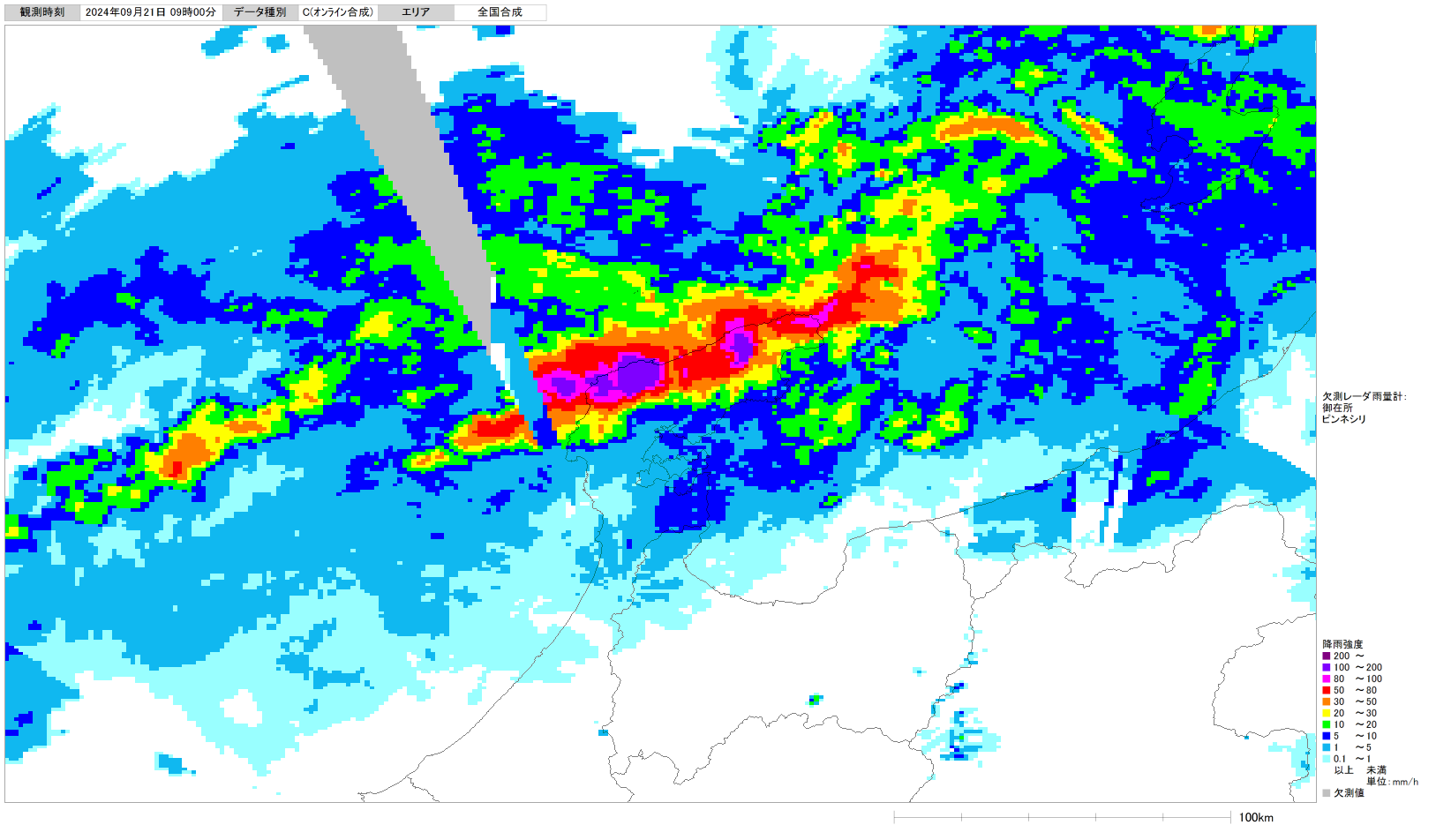

図3は、2024年9月21日の能登半島での豪雨の際のレーダ雨量です。能登半島にかかる線状降水帯をしっかりと捉えていることがわかります(放射状のグレー域は遮蔽物による観測不能域)。

【図3】 令和6年能登半島での豪雨時のレーダ雨量画面

(2024年9月21日09時00分)

レーダ雨量計ならではの降雨の時間的・空間的な分布情報を、洪水予測モデルの入力値として活用することにより、降雨特性を反映した精度の高い洪水予測が可能になります。

河川情報センターでも、レーダ雨量を用いた洪水予測システムを構築しています。

※全国合成レーダ雨量を用いた分布型流出予測システム(特許第4682178号)

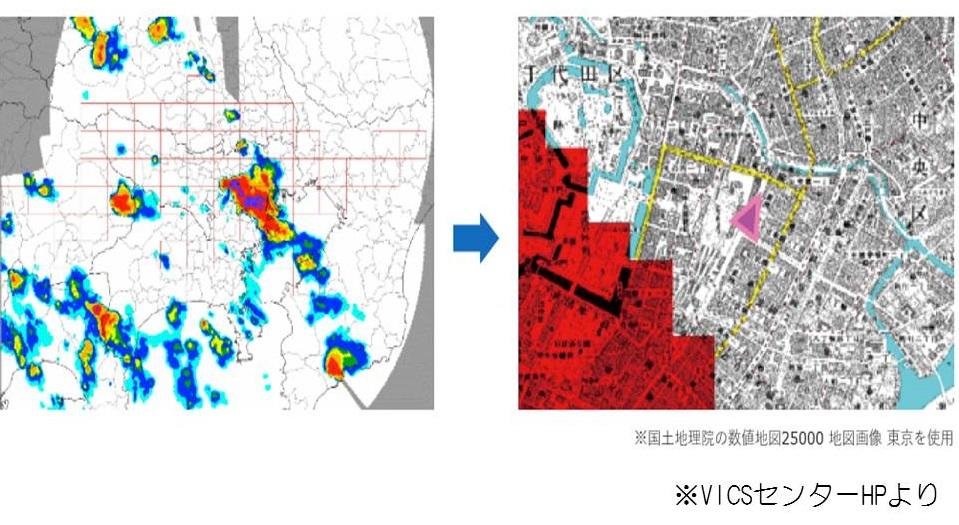

(一財)道路交通情報通信システムセンター(VICSセンター)では、2015年4月より新たにサービスを開始した「VICS WIDE」において、近年多発しているゲリラ豪雨に対応して、ドライバーの前方視認性が低下する50㎜/hr以上の大雨が発生するエリア(250mメッシュ単位)をナビ画面上に表示させる等の情報提供を行っています。

この情報は、国土交通省のXRAINデータを利用して作成しています。

河川情報センターでは、雨量観測所がない地域や水位観測所が地震・津波や洪水氾濫により損傷した地域でも、それらの河川情報を補完するものとして「レーダ雨量による洪水危険度情報」を県、市町村関係者等にお知らせするというサービス(あらかじめ設定された洪水危険度評価地点の上流域で大雨が発生し、それが評価地点付近の河川の増水や氾濫に注意すべき雨量になったときに、アラームメールを配信)などをこれまで行ってきました。